○若桜町空き家利活用流通促進事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町空き家利活用流通促進事業補助金(以下「本補助金」という。)について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、市場で流通していない空き家の利活用のため改修工事等を行う者に、必要な経費の一部を助成し、空き家利活用を促進することを目的として交付する。

(定義)

第3条 空き家改修後の居住の開始又は空き家改修の目的に沿った建物の使用が開始されることをいう。

(1) 媒介等契約 不動産の売主又は買主(賃貸借の場合にあっては貸主又は借主)が不動産の売買又は交換、賃貸借をするため、不動産事業者に対して不動産取引に係る媒介又は仲介を依頼する契約をいう。

(2) サブリース 所有者等から借り上げた住宅を第三者に転貸することをいう。

(3) 入居 空き家改修後の居住の開始又は空き家改修の目的に沿った建物の使用が開始されることをいう。

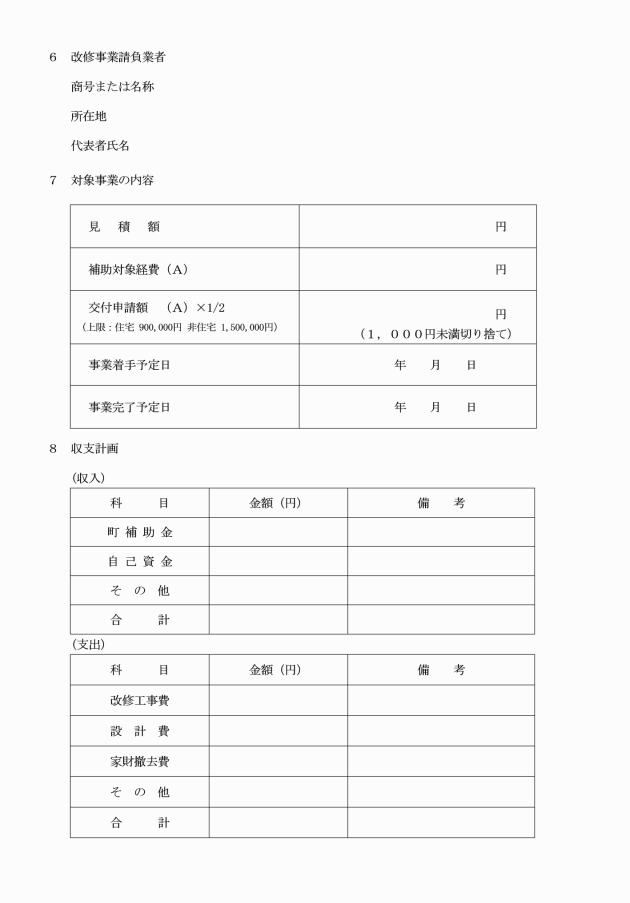

2 補助金の額は、補助対象事業に要する同表第4欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(間接補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に1/2を乗じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とし、同表第5欄に掲げた額を限度とする。

3 その他、補助対象事業の実施に当たっては同表第6欄に掲げる要件を全て満たさなければならない。

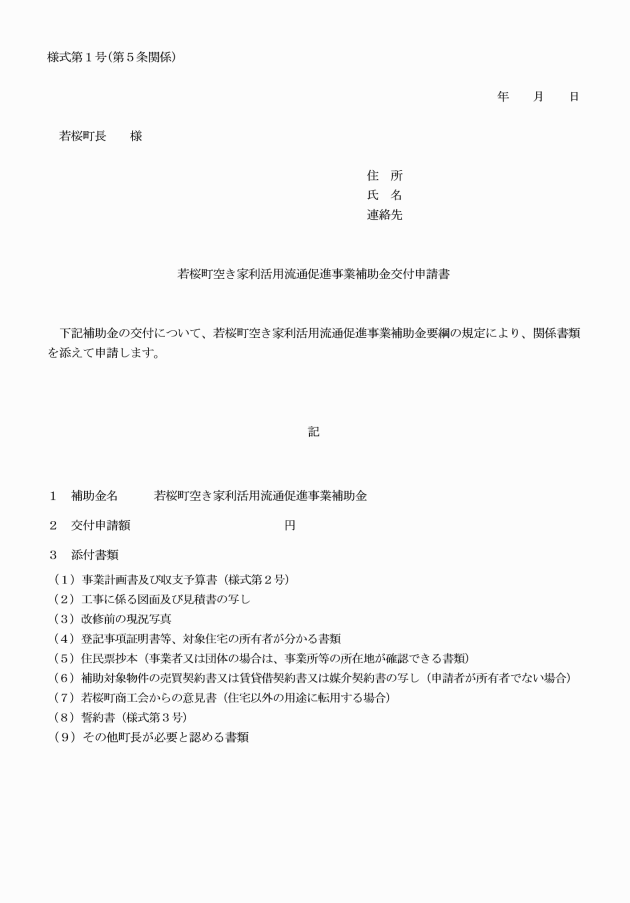

(交付の申請)

第5条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、若桜町空き家利活用流通促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

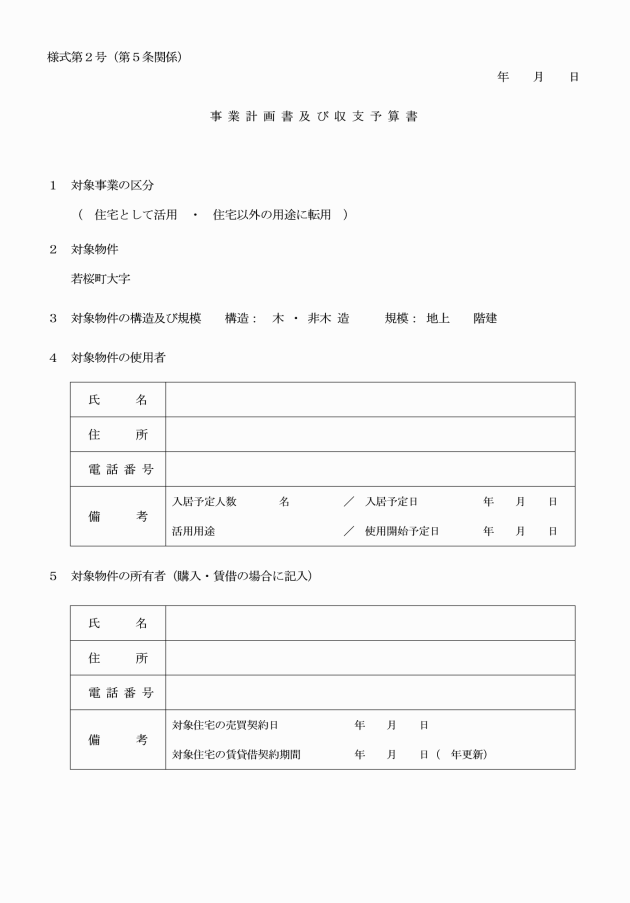

(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第2号)

(2) 工事に係る図面及び見積書の写し

(3) 改修前の現況写真

(4) 登記事項証明書等、対象物件の所有者が分かる書類

(5) 住民票抄本(別表第2欄の②又は③に該当する者の場合は、団体又は事業所等の所在地が確認できる書類)

(6) 補助対象物件の売買契約書又は賃貸借契約書又は媒介契約書の写し(申請者が所有者でない場合)

(7) 若桜町商工会からの意見書(住宅以外の用途に転用する場合)

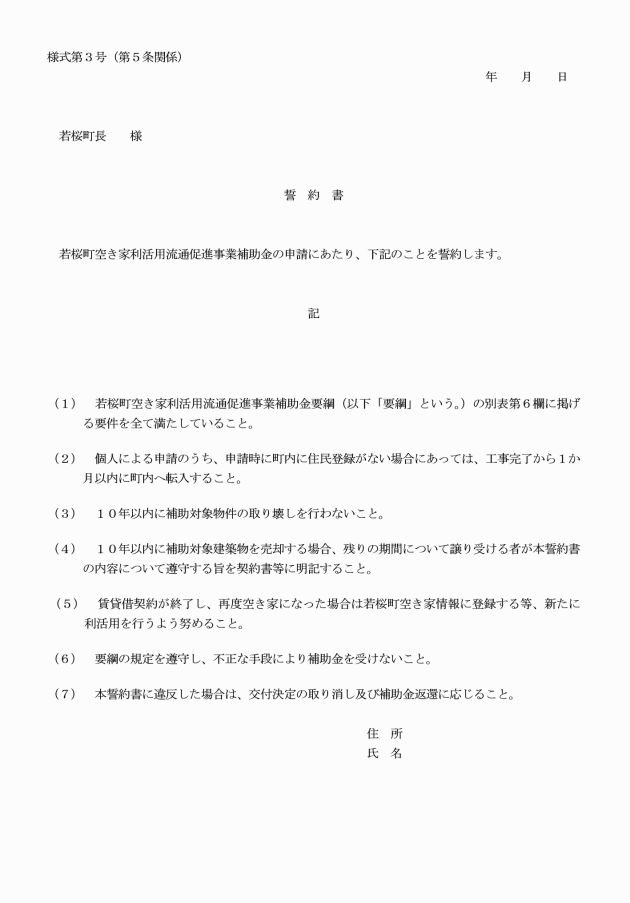

(8) 誓約書(様式第3号)

(9) その他町長が必要と認める書類

2 補助対象事業者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額で交付申請をすることができる。

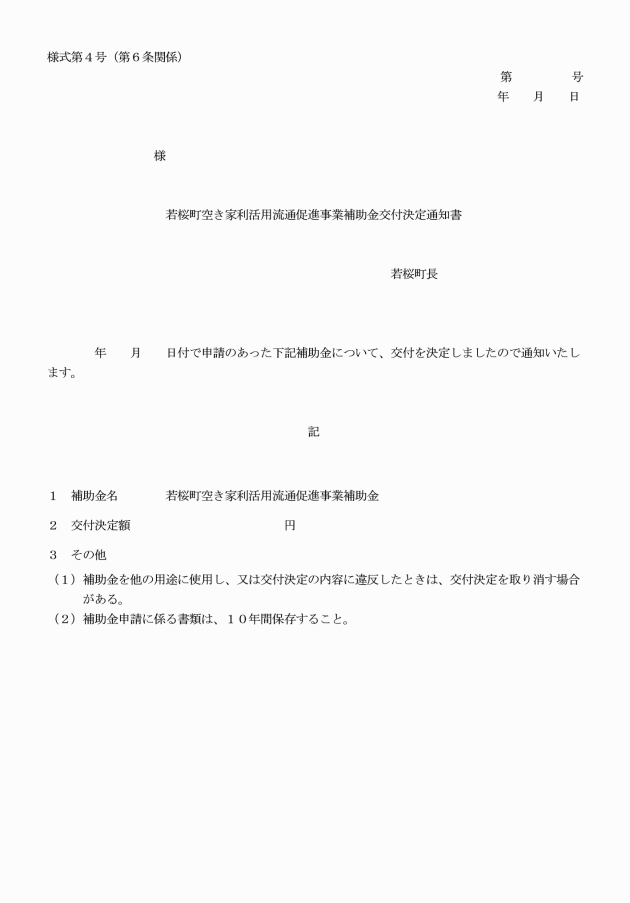

(交付の決定)

第6条 町長は、交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて実地を調査し、交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金の交付決定をするものとする。

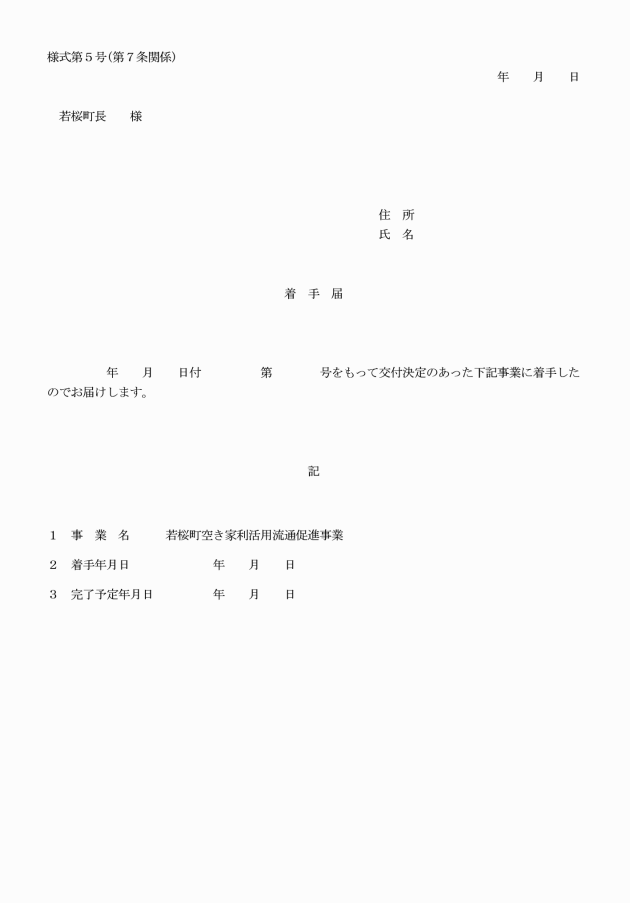

(着手届)

第7条 補助対象事業者は、交付決定通知を受け補助対象事業に着手したときは、着手届(様式第5号)を遅滞なく町長に提出しなければならない。

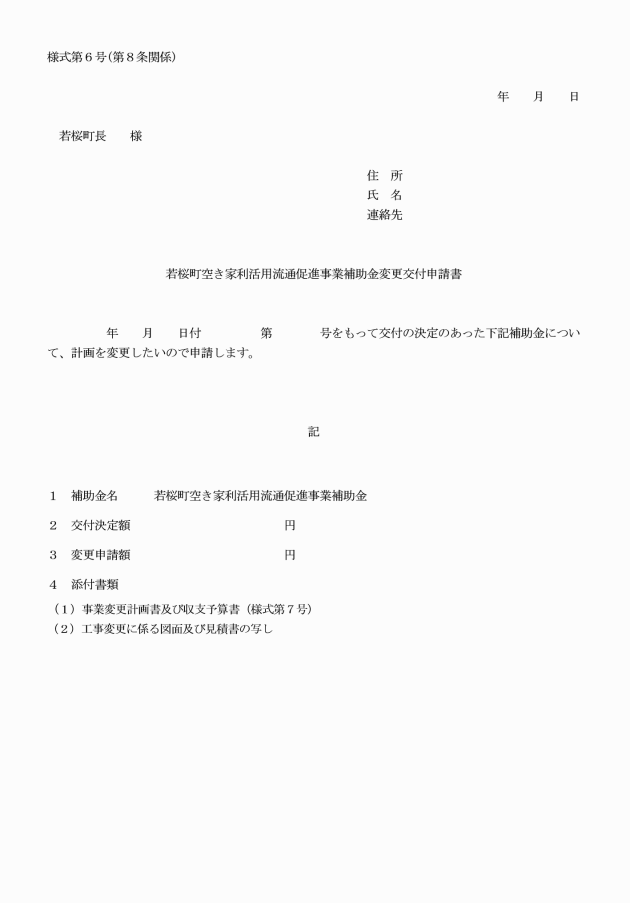

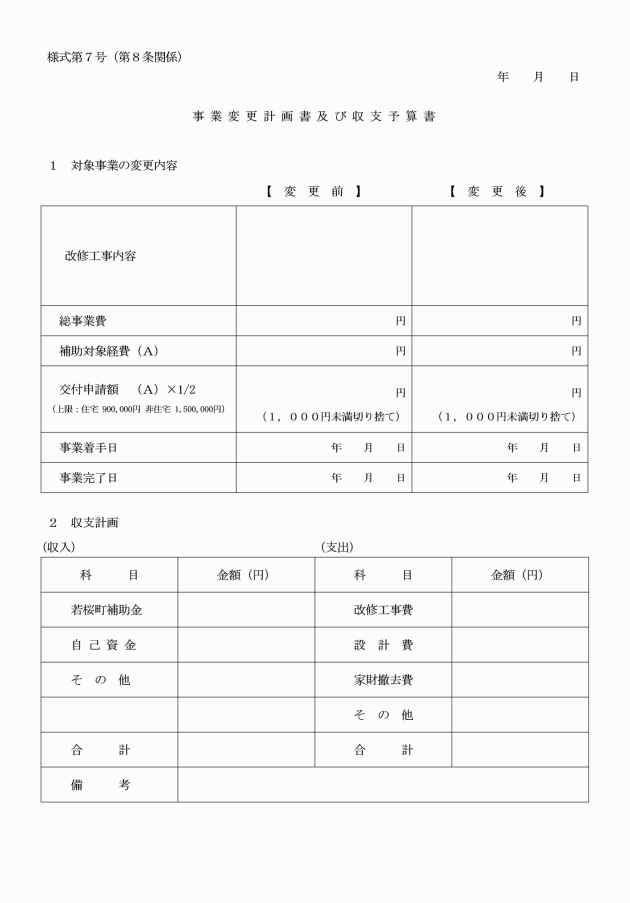

(事業の変更等)

第8条 補助対象事業者は、本補助金の交付決定通知を受けた申請に係る事項の変更をしようとするときは、町長に若桜町空き家利活用流通促進事業補助金変更交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業変更計画書及び収支予算書(様式第7号)

(2) 工事変更に係る図面及び見積書の写し

2 町長は、変更交付申請があったときは、当該変更交付申請に係る書類を審査し、変更内容について適当と認めたときは、すみやか申請者に対し若桜町空き家利活用流通促進事業補助金変更交付決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

3 規則第10条第1項に規定する町長の定める軽微な変更については、次に掲げるもの以外とする。

(1) 本補助金の増額又は2割を超える減額

(2) 本補助金の中止又は廃止

(完了届)

第9条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、完了届(様式第9号)を完了の日から5日以内に町長に提出しなければならない。

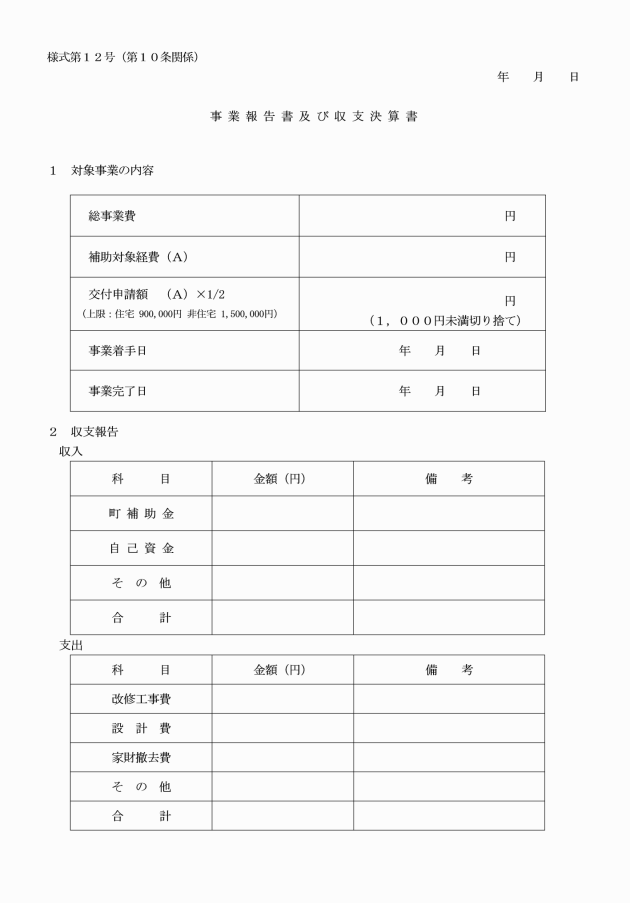

(実績の報告)

第10条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、若桜町空き家利活用流通促進事業実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書及び収支決算書(様式第12号)

(2) 領収書の写し

(3) 改修内容の分かる図面及び写真等

(4) 所有権移転後の登記事項証明書(補助対象物件を売買により取得する場合)

(5) 町内転入後の住民票抄本(別表第2欄の①に該当する者のうち、申請時に町内に住民登録がない者の場合)

(6) その他町長が必要と認める書類

2 実績報告は、補助対象事業の完了後30日以内又は本補助金の交付の決定を受けた年度終了日のいずれか早い日までに行わなければならない。

3 補助対象事業者は、前項に規定する実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

4 補助対象事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、仕入れに係る消費税等相当額報告書により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。

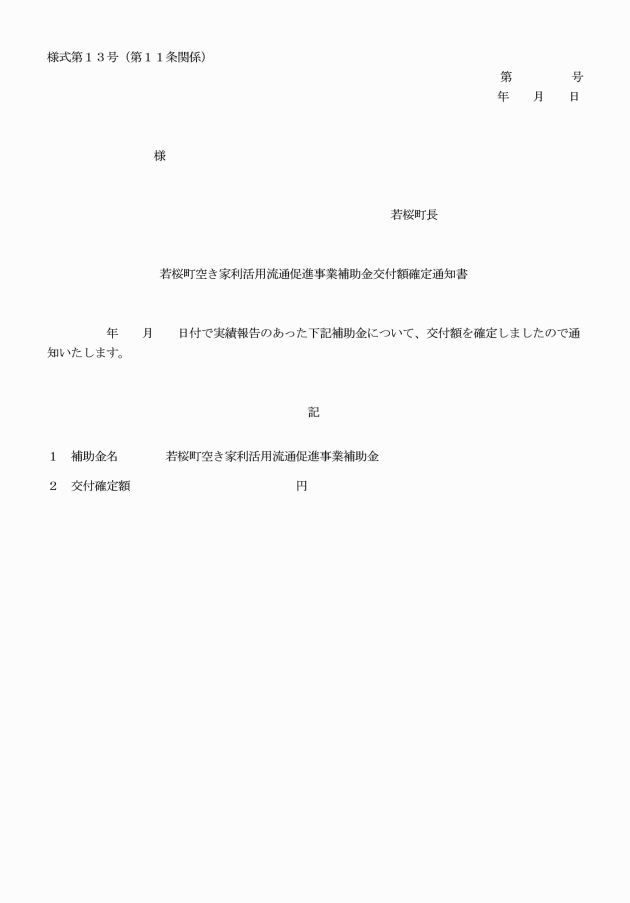

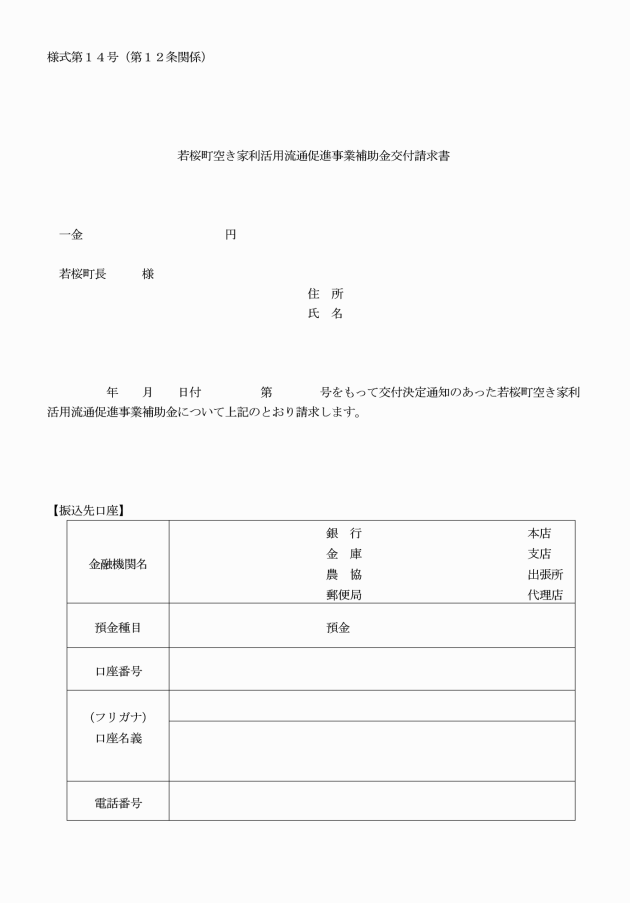

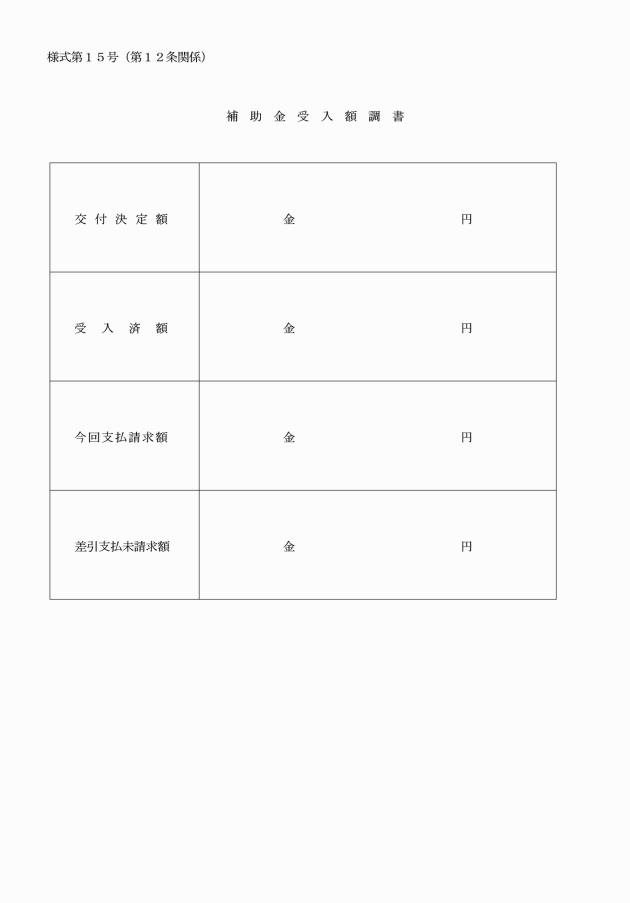

(交付の請求)

第12条 本補助金の交付の請求をしようとするときは、若桜町空き家利活用流通促進事業補助金交付請求書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 交付決定通知書の写し

(2) 補助事業の検査結果通知書の写し

(3) 補助金受入額調書(様式第15号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(休業の届出)

第13条 補助対象事業者は、補助対象物件を活用した事業を開始した日から10年以内に休業する場合は、事前に町長へ届出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第14条 町長は、本補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、本補助金の交付の決定を取り消し、既に交付している場合は、本補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 補助対象事業完了後10年以内に補助対象物件を取り壊したとき。

(2) 賃貸借契約が終了し、対象物件が再度空き家になった際に新たに利活用するよう努めないとき。

(3) 不正の手段により本補助金の交付を受けたとき。

(4) 本補助金の使途が不適当と認められるとき。

(1) 本補助金の交付を受けた者が死亡したとき。

(2) 自然災害、疾病等のやむを得ない事由により補助対象物件の取り壊しを行う必要があるとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年9月1日告示第118号)

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 補助対象物件 | 本町に所在する一戸建て住宅又は長屋建て住宅(共同住宅、重層長屋は除き、店舗等併用住宅を含む。)で、次のいずれかに該当する住宅。ただし、国又は地方公共団体等が所有するものは除く。 ①建築後30年以上経過した、1年以上利用がない空き家。ただし、不動産事業者が媒介等契約を締結し又は所有しているもの(以下「媒介等契約物件」という。)又はかつて媒介等契約物件であったもの(媒介等契約物件でなくなってから1年以上経過している空き家を除く。)の場合には、媒介等契約物件となった日から起算して、連続して2年以上利用がない空き家 ②建築後30年未満で、2年以上利用がない空き家。ただし、媒介等契約物件又はかつて媒介等契約物件であったものの場合には媒介等契約物件となった日から起算し、連続して2年以上利用がない空き家 ③空き家となってからの期間が連続して5年以上の空き家 |

2 補助対象事業者 | 補助対象物件を所有、賃貸借(サブリースを含む。以下同じ。)又は購入する次のいずれかの者(当該建築物の共有者である場合にあっては、他の共有者全員の同意を得られた者に限る。) ①町内に在住する個人(事業完了後1箇月以内に町内に移住する者を含む。) ②町内に主たる事務所又は活動拠点を置く団体(政治団体、宗教団体等は除く。) ③町内に本店を置く事業者(個人事業者を含む。) ④町外に在住する個人(相続により補助対象物件を所有するに至った者に限る。) |

3 補助対象事業 | 空き家の利活用に必要な改修工事(母屋の改修工事に伴って実施する場合に限り、土蔵、倉庫、車庫等附帯建築物の改修工事を含む。) |

4 補助対象経費 | ①給排水、電気等設備、内外装改修工事費用(テレビ、冷蔵庫、ルームエアコン、洗濯機等の家電、造り付けではない家具及び棚等に要する費用並びに補助事業者が自ら施工する場合の材料の購入費用は除く。) ②住宅以外の用途に転用する場合、法令適合に必要な費用 ③設計等費用 ④家財道具の撤去処分費用 ⑤外構整備費用 ただし、③から⑤に掲げる費用は①及び②に掲げる費用に附帯し、その合計額は①及び②に掲げる費用の合計額の1/2を限度とする。 |

5 補助限度額 | ①住宅として活用する場合、1戸当たり900,000円 ②住宅以外の用途に転用する場合、1戸当たり1,500,000円 ただし、町外の施工業者へ発注した場合は、①②に掲げる額の1/2を限度とする。 |

6 補助要件 | ①改修後、10年以上利活用に供すること。 ②住宅以外の用途に転用する場合は、関係法令に適合するものであること(ただし、公序良俗に反するもの及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業を営むものへの転用はすることができない。)。 ③補助対象事業者自らが改修後に入居する場合、事業実施期間内に入居すること。(間接補助対象事業者が事業完了後1箇月以内に町内へ移住する場合を除く。)また、補助対象事業者自らが入居しない場合、事業実施期間終了までにおいて賃貸・売買等に係る契約若しくは媒介等契約を締結し、又は若桜町空き家・空き地バンク(以下「空き家・空き地バンク」という。)に登録すること。ただし、既に空き家・空き地バンクに登録されている補助対象物件を改修後に再度空き家・空き地バンクに登録する場合又は既に媒介等契約を締結している補助対象物件を改修後に再度媒介等契約を締結する、若しくは空き家バンク・空き地バンクに登録する場合は、補助対象としない。 ④本補助金及び県産材を活用した改修、耐震改修工事、その他国及び県、市町村の他の補助金を活用して改修等をしていなもの。ただし、各種補助金等の補助対象経費が明確に区分でき、互いに重複がない場合はこの限りではない。 ⑤建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係する法令に違反していないもの ⑥土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年5月8日法律第57号)に基づき指定される土砂災害特別警戒区域に位置していないものであること(適正な対策が施されている場合を除く。)。 ⑦補助対象事業者自らが補助対象物件の所有者であり、改修後に自ら入居する場合、原則として当該補助対象物件を所有してから2年未満(相続により当該補助対象物件を所有するに至った者は5年未満)であること。 |